昔のお金を換金する際には、「銀行」と「古銭買取業者」のどちらを利用するかがポイントです。現在も法的に有効な通貨は銀行で額面通りに換金できますが、すでに法的に無効な通貨や希少な古銭は古銭買取業者に売却する方が良く、市場価値に基づいて高価で買い取ってもらえる可能性が高いです。

この記事では、銀行と古銭買取業者の違い、具体的な有効通貨や換金場所、昔のお金の取り扱い注意点、昔のお金一覧などについて詳しくまとめています。

昔のお金を換金できる場所と方法:主要銀行や郵便局で換金可能

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、郵便局(ゆうちょ銀行)で昔のお金を換金できる?一部の銀行と郵便局で対応可能

銀行で昔のお金を換金することは、そのお金が現在も法的に有効な通貨である場合にのみ可能です。日本では、いくつかの古い紙幣や硬貨が今でも法的に使用可能であり、これらは銀行で新しいデザインの紙幣や硬貨に交換することができます。

詳しくは、次の項目(日本銀行で昔のお金を換金できる?)の

- 現在発行されていないが法的に有効な日本の「銀行券」

- 現在発行されていないが法的に有効な日本の「貨幣」

ご確認ください。

一方で、法的ですでに無効な通貨に関しては、銀行ではなく専門の古銭買取業者に売却することが一般的です。

「銀行」と「古銭買取業者」の違い:銀行は額面で、古銭買取業者は市場価値で換金

| 特徴 | 銀行 | 古銭買取業者 |

|---|---|---|

| 換金可能なお金 | 現行通貨や有効な古い通貨のみ可能 | 幅広い範囲の古銭、無効通貨、コレクターアイテムも含む |

| 換金価格 | 額面通り | 額面以上の価値がつくことが多い(希少性やコンディションによる) |

| 対応速度 | 即時換金可能 | 査定に時間がかかるが、対応は迅速に行われることが多い |

| 専門知識 | 一般的な通貨交換に関する知識 | 古銭や希少通貨に関する専門知識が豊富 |

| 利用者の目的 | 通常は速やかに現金化を望む場合 | 高価買取やコレクター価値を期待している場合 |

| 適用手数料 | 一部のサービスでは手数料がかかる場合あり | 査定は無料だが、売却時には手数料がかかることがある |

| 地理的な利便性 | 広範囲に店舗が存在 | 地域によっては訪問買取や郵送買取が主になる |

これは、銀行が通貨としての額面価値のみで取り扱うのに対し、古銭買取業者はその歴史的価値や希少性を評価してくれるためです。たとえば、大正時代に発行された希少な紙幣は、古銭買取市場ではその希少性から高価で取引されることがあります。

この項目に関連する質問

銀行ATMで旧紙幣は使えますか?

銀行ATMでは旧紙幣を使用することはできません。旧紙幣を現在の紙幣に交換するには、銀行窓口や日本銀行の本支店に持ち込む必要があります。ATMは最新の紙幣のみを受け付けるため、古い紙幣の換金には対応していません。

旧札をATMで交換できますか?

旧札を銀行ATMで直接交換することはできません。旧札の交換は銀行窓口や日本銀行の本支店で行う必要があります。事前に銀行に問い合わせて、どの窓口で交換可能か確認しておくとスムーズです。

2000円札はATMで入金できますか?

2000円札は一部のATMで入金できますが、すべてのATMが対応しているわけではありません。2000円札の取り扱いについては、各銀行や設置場所により異なるため、利用する前に対応状況を確認することをお勧めします。

日本銀行で昔のお金を換金できる?直接持ち込みで可能

日本銀行でも現在も法的に有効な古い紙幣や硬貨を新しい紙幣や硬貨に交換することが可能です。

1.日本銀行は、法令等に定める基準に基づき、損傷したお金の引換えを行います。また、流通に不便なお金(例えば、既に発行を停止している肖像が聖徳太子の一万円券や記念貨など)についても、引換えを行います。なお、日本銀行は両替業務は行っていません。両替をご希望の方は、お近くの金融機関にご相談ください。

引用:日本銀行 引換受付サイト

以下は、日本銀行の引換場所です。

引換場所(日本銀行)一覧表

| 支店名 | 電話番号 | 部署 | 住所 |

|---|---|---|---|

| 本店 | 03-3277-3729 | 発券局 | 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 |

| 釧路支店 | 0154-24-8137 | 発券課 | 北海道釧路市幸町9-2 |

| 札幌支店 | 011-241-5705 | 発券課 | 北海道札幌市中央区北1条西6-1-1 |

| 函館支店 | 0138-27-1196 | 発券課 | 北海道函館市東雲町14-1 |

| 青森支店 | 017-734-2162 | 発券課 | 青森県青森市中央1-11-1 |

| 秋田支店 | 018-824-7815 | 発券課 | 秋田県秋田市大町2-3-35 |

| 仙台支店 | 022-214-3139 | 発券課 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-4-8 |

| 福島支店 | 024-521-6374 | 発券課 | 福島県福島市本町6-24 |

| 前橋支店 | 027-225-1135 | 発券課 | 群馬県前橋市大手町2-6-14 |

| 横浜支店 | 045-661-8141 | 発券課 | 神奈川県横浜市中区日本大通20-1 |

| 新潟支店 | 025-223-8425 | 発券課 | 新潟県新潟市中央区寄居町344 |

| 金沢支店 | 076-223-9527 | 発券課 | 石川県金沢市広岡3-3-12 |

| 甲府支店 | 055-227-2429 | 発券課 | 山梨県甲府市中央1-11-31 |

| 松本支店 | 0263-34-3511 | 発券課 | 長野県松本市丸の内3-1 |

| 静岡支店 | 054-273-4117 | 発券課 | 静岡県静岡市葵区金座町26-1 |

| 名古屋支店 | 052-222-2015 | 発券課 | 愛知県名古屋市中区錦2-1-1 |

| 京都支店 | 075-212-5180 | 発券課 | 京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町535 |

| 大阪支店 | 06-6206-7791 | 発券課 | 大阪府大阪市北区中之島2-1-45 |

| 神戸支店 | 078-334-1150 | 発券課 | 兵庫県神戸市中央区京町81 |

| 岡山支店 | 086-227-5130 | 発券課 | 岡山県岡山市北区丸の内1-6-1 |

| 広島支店 | 082-227-4146 | 発券課 | 広島県広島市中区基町8-17 |

| 松江支店 | 0852-32-1522 | 発券課 | 島根県松江市母衣町55-3 |

| 下関支店 | 083-233-3132 | 発券課 | 山口県下関市岬之町7-1 |

| 高松支店 | 087-825-1134 | 発券課 | 香川県高松市寿町2-1-6 |

| 松山支店 | 089-933-9431 | 発券課 | 愛媛県松山市三番町4-10-2 |

| 高知支店 | 088-822-0181 | 発券課 | 高知県高知市本町3-3-43 |

| 北九州支店 | 093-541-9117 | 発券課 | 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-13 |

| 福岡支店 | 092-725-5538 | 発券課 | 福岡県福岡市中央区天神4-2-1 |

| 大分支店 | 097-533-9133 | 発券課 | 大分県大分市長浜町2-13-20 |

| 長崎支店 | 095-820-6130 | 発券課 | 長崎県長崎市炉粕町32 |

| 熊本支店 | 096-359-9542 | 発券課 | 熊本県熊本市中央区山崎町15 |

| 鹿児島支店 | 099-259-3226 | 発券課 | 鹿児島県鹿児島市上之園町5-15 |

| 那覇支店 | 098-869-0145 | 発券課 | 沖縄県那覇市おもろまち1-2-1 |

※本日時点の最新情報は、日本銀行の本支店(PDF)をご確認ください。

昔のお金を換金する際の注意点:破損や汚損があると拒否される場合あり

古いお金に汚れや破損がある場合、その状態によっては換金額が下がることもありますので、状態を良く保つことも重要です。

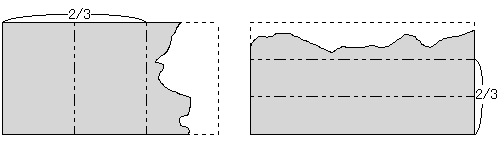

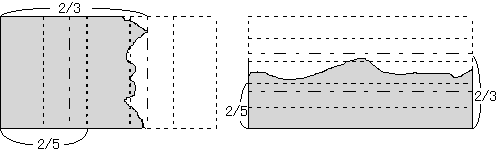

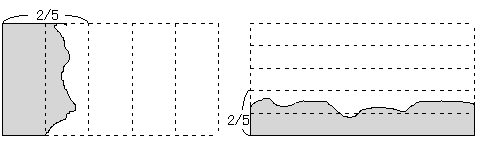

銀行券が破れたり、燃えたりした場合は、以下の基準をもとに新しい銀行券と引き換えとなります。グレー色が残っている部分を表しています。

面積が3分の2以上の場合は全額として引換え

- お札の残存面積が全体の3分の2以上ある場合、そのお札は完全な価値が認められます。

- 例えば、一万円券でこの条件を満たしている場合は、そのまま一万円として引き換えられます。同様に、五千円券は五千円として、千円券は千円として引き換えられます。

面積が5分の2以上、3分の2未満の場合は半額として引換え

- この条件を満たすお札は、額面の半額で引き換えられます。

- つまり、一万円券は五千円として、五千円券は二千五百円として、千円券は五百円として引き換えられることになります。

面積が5分の2未満の場合は銀行券としての価値は無く失効

- この状態のお札は銀行券としての価値を失い、どんな額面であっても価値は認められません。つまり、このお札は換金できないとみなされ、失効扱いとなります。

日本銀行は1885年(明治18年)から多くの紙幣を発行してきましたが、その中で現在も使用可能なのは22種類です。

現在発行されていないが法的に有効な日本の「銀行券」

一万円券

| 項目 | 一万円券(肖像:福沢諭吉) | 一万円券(肖像:聖徳太子) |

|---|---|---|

| 発行開始日 | 黒色記番号:昭和59(1984)年11月1日、褐色記番号: 平成5(1993)年12月1日 | 昭和33(1958)年12月1日 |

| 発行停止日 | 平成19(2007)年4月2日 | 昭和61(1986)年1月4日 |

| 寸法 | 縦76mm、横160mm | 縦84mm、横174mm |

| 肖像 | 福沢諭吉 | 聖徳太子 |

| 表面の特徴(画像) | 表 | 表 |

| 裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 |

| 偽造防止技術 | あり | あり |

五千円券

| 項目 | 五千円券(肖像:新渡戸稲造) | 五千円券(肖像:聖徳太子) |

|---|---|---|

| 発行開始日 | 黒色記番号:昭和59(1984)年11月1日、褐色記番号:平成5(1993)年12月1日 | 昭和32(1957)年10月1日 |

| 発行停止日 | 平成19(2007)年4月2日 | 昭和61(1986)年1月4日 |

| 寸法 | 縦76mm、横155mm | 縦80mm、横169mm |

| 肖像 | 新渡戸稲造 | 聖徳太子 |

| 表面の特徴(画像) | 表 | 表 |

| 裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 |

| 偽造防止技術 | あり | あり |

千円券

| 項目 | 千円券(肖像:夏目漱石) | 千円券(肖像:伊藤博文) | 千円券(肖像:聖徳太子) |

|---|---|---|---|

| 発行開始日 | 黒色記番号:昭和59(1984)年11月1日、青色記番号:平成2(1990)年11月1日、褐色記番号:平成5(1993)年12月1日、暗緑色記番号:平成12(2000)年4月3日 | 黒色記番号:昭和38(1963)年11月1日、青色記番号:昭和51(1976)年7月1日 | 昭和25(1950)年1月7日 |

| 発行停止日 | 平成19(2007)年4月2日 | 昭和61(1986)年1月4日 | 昭和40(1965)年1月4日 |

| 寸法 | 縦76mm、横150mm | 縦76mm、横164mm | 縦76mm、横164mm |

| 肖像 | 夏目漱石 | 伊藤博文 | 聖徳太子 |

| 表面の特徴(画像) | 表 | 表 | 表 |

| 裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 | 裏 |

| 偽造防止技術 | あり | あり | あり |

五百円券

| 項目 | 五百円券(肖像:岩倉具視※昭和44年発行) | 五百円券(肖像:岩倉具視※昭和26年発行) |

|---|---|---|

| 発行開始日 | 昭和44(1969)年11月1日 | 昭和26(1951)年4月2日 |

| 発行停止日 | 平成6(1994)年4月1日 | 昭和46(1971)年1月4日 |

| 寸法 | 縦72mm、横159mm | 縦76mm、横156mm |

| 肖像 | 岩倉具視 | 岩倉具視 |

| 表面の特徴(画像) | 表 | 表 |

| 裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 |

| 偽造防止技術 | あり | あり |

百円券

| 項目 | 百円券(肖像:板垣退助) | 百円券(肖像:聖徳太子) |

|---|---|---|

| 発行開始日 | 昭和28(1953)年12月1日 | 昭和21(1946)年2月25日 |

| 発行停止日 | 昭和49(1974)年8月1日 | 昭和31(1956)年6月5日 |

| 寸法 | 縦76mm、横148mm | 縦93mm、横162mm |

| 肖像 | 板垣退助 | 聖徳太子 |

| 表面の特徴(画像) | 表 | 表 |

| 裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |

| 偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |

五十円券

| 項目 | 百円券(肖像:高橋是清) |

|---|---|

| 発行開始日 | 昭和26(1951)年12月1日 |

| 発行停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 |

| 寸法 | 縦68mm、横144mm |

| 肖像 | 高橋是清 |

| 表面の特徴(画像) | 表(通常は肖像とその時代のデザイン要素が含まれる) |

| 裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |

| 偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |

十円券

| 項目 | 百円券(図柄:国会議事堂) |

|---|---|

| 発行開始日 | 昭和21(1946)年2月25日 |

| 発行停止日 | 昭和30(1955)年4月1日 |

| 寸法 | 縦76mm、横140mm |

| 図柄 | 国会議事堂 |

| 表面の特徴(画像) | 表(通常は肖像とその時代のデザイン要素が含まれる) |

| 裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |

| 偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |

五円券

| 項目 | 五十円券(図柄:彩紋) |

|---|---|

| 発行開始日 | 昭和21(1946)年3月5日 |

| 発行停止日 | 昭和30(1955)年4月1日 |

| 寸法 | 縦68mm、横132mm |

| 図柄 | 彩紋 |

| 表面の特徴(画像) | 表(通常は図柄とその時代のデザイン要素が含まれる) |

| 裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |

| 偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |

一円券

| 項目 | 一円券(肖像:二宮尊徳) | 一円券(肖像:武内宿禰※昭和発行) | 一円券(肖像:大黒像) | 一円券(肖像:武内宿禰※明治/大正発行) |

|---|---|---|---|---|

| 発行開始日 | 昭和21(1946)年3月19日 | 昭和18(1943)年12月15日 | 明治18(1885)年9月8日 | 漢字記番号:明治22(1889)年5月1日<br>英数字記番号:大正5(1916)年8月15日 |

| 発行停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 | 昭和33(1958)年10月1日 | 昭和33(1958)年10月1日 | 昭和33(1958)年10月1日 |

| 寸法 | 縦68mm、横124mm | 縦70mm、横122mm | 縦78mm、横135mm | 縦85mm、横145mm |

| 肖像 | 二宮尊徳 | 武内宿禰 | 大黒像 | 武内宿禰 |

| 表面の特徴(画像) | 表 | 表 | 表 | 表 |

| 裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 | 裏 | 裏 |

現在発行されていないが法的に有効な日本の「貨幣」

500円貨(ニッケル黄銅)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 素材 | 銅72%、亜鉛20%、ニッケル8% |

| 直径 | 26.5mm |

| 量目 | 7.0g |

| 縁刻 | 斜めギザ |

| 発行開始日 | 平成12(2000)年 |

| 表面の図柄 | 桐 |

| 裏面の図柄 | 竹、橘 |

| 特殊な画像特性 | 潜像:500円の文字が見えるように裏面を上向きに傾けた時に現れる |

500円貨(白銅)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 素材 | 銅75%、ニッケル25% |

| 直径 | 26.5mm |

| 量目 | 7.2g |

| 縁刻 | レタリング |

| 発行開始日 | 昭和57(1982)年 |

| 表面の図柄 | 桐 |

| 裏面の図柄 | 竹、橘 |

100円貨

| 項目 | 100円銀貨(図柄:稲穂) | 100円銀貨(図柄:鳳凰) |

|---|---|---|

| 発行開始日 | 昭和34(1959)年 | 昭和32(1957)年 |

| 素材 | 銀60%、銅30%、亜鉛10% | 銀60%、銅30%、亜鉛10% |

| 直径 | 22.6mm | 22.6mm |

| 量目 | 4.8g | 4.8g |

| 縁刻 | ギザ | ギザ |

| 表面の図柄 | 稲穂 | 鳳凰 |

| 裏面の図柄 | 分銅 | 日章、桜花 |

50円貨

| 項目 | 50円ニッケル貨(図柄:菊花、縁刻:ギザなし) | 50円ニッケル貨(図柄:菊花、縁刻:ギザあり) |

|---|---|---|

| 発行開始日 | 昭和34(1959)年 | 昭和30(1955)年 |

| 素材 | ニッケル100% | ニッケル100% |

| 直径 | 25.0mm | 25.0mm |

| 量目 | 5.0g | 5.5g |

| 縁刻 | ギザなし | ギザあり |

| 表面の図柄 | 菊花 | 菊花 |

| 裏面の図柄 | なし | 分銅 |

10円貨

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 制定年 | 昭和26(1951)年 |

| 発行開始日 | 昭和28(1953)年 |

| 素材 | 銅95%、亜鉛4%~3%、錫1%~2% |

| 直径 | 23.5mm |

| 量目 | 4.5g |

| 縁刻 | ギザ |

| 表面の図柄 | 平等院鳳凰堂、唐草 |

| 裏面の図柄 | 常磐木 |

5円貨

| 項目 | 5円黄銅貨(図柄:稲穂、歯車、水) | 5円黄銅貨(図柄:国会議事堂) |

|---|---|---|

| 発行開始日 | 昭和24(1949)年 | 昭和23(1948)年 |

| 素材 | 銅60%~70%、亜鉛40%~30% | 銅60%~70%、亜鉛40%~30% |

| 直径 | 22.0mm | 22.0mm |

| 量目 | 3.75g | 4.0g |

| 縁刻 | ギザなし | ギザ |

| 表面の図柄 | 稲穂、歯車、水 | 国会議事堂、唐草 |

| 裏面の図柄 | 双葉 | 鳩、梅花 |

※本日時点の最新情報は、日本銀行ホームページ(銀行券/国庫・国債)をご確認ください。

例えば、昭和時代に発行された一部の紙幣は、今でもそのまま店頭で使用することができ、また日本銀行の窓口で新しい紙幣に交換することも可能です。

このように、日本銀行では古いお金の交換サービスを提供していますが、すべての古いお金が交換可能なわけではないので、具体的なお札や硬貨が現在有効かどうかを事前に確認することが大切です。

この項目に関連する質問

日本銀行は何の銀行ですか?

日本銀行は、日本の中央銀行であり、通貨の発行や金融政策の運営を行っています。日本銀行は、旧紙幣や損傷した紙幣を新しい紙幣と交換する業務も行っており、一般の銀行とは異なり、国の金融システムを支える重要な役割を担っています。

一般人でも日本銀行は使えますか?

一般の人も日本銀行のサービスを利用することができます。例えば、損傷した紙幣や旧紙幣の交換を行うために、日本銀行の本支店を訪れることができます。ただし、通常の銀行業務(例えば、預金口座の開設やローンの申し込みなど)は日本銀行では行っていません。

個人で日本銀行に口座を作れるのか?

個人が日本銀行に口座を開設することはできません。日本銀行は中央銀行であり、主に政府や金融機関を対象とした業務を行っています。個人向けの預金口座や貸し出しサービスは行っていないため、一般の銀行を利用する必要があります。

昔のお金を換金する際の手数料は?通常無料だが古銭買取業者は手数料がかかることも

昔のお金を換金する場合、手数料の有無はどこで換金するかによります。例えば、日本銀行で古い銀行券や貨幣を換金する場合、手数料はかかりません。これは、日本銀行が発行したお金を現行のお金に交換する公式なサービスであるためです。

古銭買取業者について:専門的な査定と市場価値での買取

古銭の買取価格はどのように決められる?年代、状態、希少性などで決定

古銭の買取価格はいくつかの要因によって決定されます。まず、その古銭の希少性が重要なポイントです。例えば、発行枚数が少ない貨幣や特定の歴史的出来事と関連がある貨幣は、高価買取されることがあります。次に、古銭の保存状態も価格を左右します。紙幣や硬貨が元の状態に近いほど、つまり汚れや損傷が少ないほど価値は高く評価されます。

さらに、市場での需要も価格を決定する重要な要素です。コレクターが多く求める特定の古銭は、買取価格が上がります。最後に、エラー銭や特殊な刻印があるものなど、ユニークな特徴を持つ古銭は、通常よりも高い価値が付けられることがあります。これらの要素を総合して、古銭買取専門店や専門家が各貨幣の買取価格を決定します。

記念硬貨を古銭買取業者に出すメリットは?額面以上の価値で売れる可能性

記念硬貨を古銭買取業者に売るメリットはいくつかあります。まず、記念硬貨は銀行での換金では額面通りの価値しか認められませんが、買取業者ならコレクターの需要に応じてプレミア価格が付くことがあります。例えば、特定の記念硬貨が市場で人気がある場合、そのレア度や保存状態によっては、高額で買取される可能性が高まります。

さらに、古銭買取業者は専門的な知識を持っており、硬貨の真正性や価値を適切に評価してくれます。この専門的な評価により、硬貨が持つ潜在的な価値を最大限に引き出してもらえる可能性があります。

また、買取プロセスは迅速で便利です。直接店舗に持ち込む、オンラインでの査定、出張買取など、選べる方法が多く、自宅から離れることなく手続きを進めることが可能です。これにより、手間や時間の節約にもつながります。

具体的には、金や銀で作られた記念硬貨は、その材質自体の価値も評価されるため、金属価格の上昇によってより高価で買取されることもあります。このように、記念硬貨を古銭買取業者に出すことは、多くの利点を享受できる選択肢と言えるでしょう。

昔のお金を高く買い取ってくれる古銭買取業者はどこ?

昔のお金を高く買い取ってくれる古銭買取業者を探す際に、実績と信頼性を重視することが重要です。

例えば、バイセルはその一例です。

口コミ

実家の古銭が大量にあり、それを買い取ってもらいました。

1枚くらい高価な物があればな…と期待したのですが、やはりお小遣い程度の金額にしかなりませんでした。

それでも担当して下さった方は、専門的な知識を隠す事なく丁寧に説明と接客をして下さいました。

ありがとうございます。

引用:Googleマップ口コミ

遺品整理で出てきた古銭を買い取って頂きました。

若くしっかりした女性の鑑定士の方に丁寧で落ち着いた対応をして頂きました。

ありがとうございました。

引用:Googleマップ口コミ

一昨日、叔父が長い間持て余していた多品種多量の切手やテレカ・商品券・古銭等を私が依頼を受け有名な買取店に持って行ったところ、金・ブランド品以外は受けられないと断られました。帰路すぐ近くのこちらのお店に飛び込んでみました。とても素晴らしい対応ですべて買い取ってもらいました。

担当の松山さんはお若いのにしっかりと査定され、納得のいく説明をしてくれました。接客が感動ものだったので、早速今日我が家にあった記念メダルや硬貨も持って行って納得価格で買い取ってもらい、とてもハッピーな気分です。また何かあったら伺いますので、よろしくお願いします。

引用:Googleマップ口コミ

母が残した古銭と小さなヴィトンのバッグを持って伺いました。担当の内田さんがとても分かりやすく丁寧な説明をして頂いたので安心して買い取ってもらえました。何より話しやすかったのでまた伺いたいです。

引用:Googleマップ口コミ

初めて利用しました

買い取ってもらえるか分からない

古銭を査定してもらいました

結果、焼肉チェーンの食べ放題価格のお値段で買い取っていただきました

うれしかったです

親切丁寧に説明いただき気持ち良かったです

また利用させていただきます

引用:Googleマップ口コミ

バイセルは、古銭だけでなく記念硬貨や金貨なども幅広く買取しており、複数の記念メダルや古銭を含むさまざまなアイテムで顕著な買取実績を持っています。

たとえば、バイセルの買取実績には、1968年のメキシコオリンピックの記念メダルや、1972年のミュンヘンオリンピック公式記念銀メダルなどが含まれています。さらに、天皇陛下御在位10年記念の1万円金貨など、特定の記念硬貨を10万円以上で買取した例もあります。これらの実績は、買取価格が他社と比べて高価であることを示しています。

また、バイセルは出張買取や宅配買取、店頭買取など様々な査定方法を提供しているため、顧客のニーズに応じたサービスを選択できます。これにより、大量の古銭や未整理のコレクションでも手間なく査定を受けることが可能です。

他社に断られた場合でも査定してもらえるという点も、バイセルが推奨される理由の一つです。昔のお金の価値がどの程度か不明な場合や、汚れや傷がある場合でも、専門の査定士が丁寧に価値を評価してくれます。

昔のお金の取り扱い注意点:直射日光や湿気を避けた保管が必要

昔のお金は捨てても良いの?資源ごみとして処理

昔のお金を捨てることは法的には可能ですが、適切な方法で行う必要があります。例えば、多くの自治体では金属類として分類されるため、燃えるゴミとして捨てるのではなく、資源ごみとして正しく分別して処理することが求められます。

ただし、昔のお金、特に古銭や収集価値のある硬貨には、歴史的な価値やコレクターへの価値がある場合が多いです。これらを単にゴミとして捨ててしまうのは、その価値を無視することになり、もったいない行為と言えるでしょう。実際に捨てる前に、地元の買取業者や専門家に相談して価値を見積もってもらうことをお勧めします。

法的ですでに無効な通貨を実際に使える場面はある?博物館や展示会で使用例あり

法的に無効とされている通貨、つまり公式にはもはや流通していないお金を実際に取引に使用することは基本的にはできません。

ただし、特定の場面では役立つことがあります。以下はそのような例です。

- コレクションとしての価値:コインコレクターや紙幣収集家は、古い通貨や廃止された通貨に大きな価値を見出します。これらのアイテムは、コレクションの一部として取引されることがあります。

- 教育目的:学校や博物館などの教育機関では、歴史の教材として無効通貨を使用することがあります。これにより、生徒や訪問者は特定の時代や経済状況について学ぶことができます。

- テーマイベントや装飾:歴史的な再現イベントやパーティ、映画の撮影などで、時代背景を演出するために無効通貨が使用されることがあります。

- アート作品:アーティストは時に、無効通貨を素材として使い、絵画や彫刻、インスタレーションなどのアート作品を制作します。

これらの利用方法は、通貨としての機能は果たしていませんが、文化的、教育的、芸術的な価値を提供しています。

この項目に関連する質問

古い「硬貨」の保管方法は?

古い硬貨を保管する際には、以下のポイントに注意しましょう。

- 乾燥した場所に保管:湿度の高い場所は錆びや劣化の原因となるため、乾燥した場所に保管することが重要です。

- 直射日光を避ける:直射日光にさらされると変色や劣化が進むため、日光の当たらない場所に保管します。

- コインホルダーやケースの利用:専用のコインホルダーやケースを使用することで、硬貨が傷つくのを防げます。100円ショップでも手に入るため、手軽に利用できます。

古い硬貨を適切に保管することで、その価値を長期間保つことができます。

昔のお金を換金する際にも保存状態が良いと高価買取が期待できます。

古い「紙幣」の保管方法は?

古い紙幣の保管方法には以下の注意点があります。

- 湿気を避ける:紙幣は湿気に弱いため、乾燥剤と一緒に保管すると良いでしょう。

- 平らな状態で保管:折れ目やシワがつかないように、紙幣を平らな状態で保管します。紙幣専用のアルバムやホルダーを利用すると良いです。

- 直射日光を避ける:直射日光に当たると色褪せる可能性があるため、暗所での保管が推奨されます。

適切に保管することで、紙幣の価値を保ちやすくなります。

換金や買取時に保存状態が良いほど高評価を受ける可能性が高いです。

紙幣は腐るのでしょうか?

紙幣は適切に保管されていれば腐ることはありません。

ただし、湿気や水分に長期間さらされるとカビが発生したり、劣化が進むことがあります。

これを防ぐために、乾燥剤と一緒に保管することや、湿度管理を徹底することが重要です。

世界一汚い紙幣は?

欧州15カ国で行われた調査および英オックスフォード大学の研究によると、紙幣には大量の細菌が付着していることが分かりました。

特に、スイス・フランとデンマーク・クローネの紙幣が最も汚染されていることが判明しています。

この調査によると、紙幣1枚には平均で2万6000個もの細菌が付着しており、これは病原体による感染リスクを高める数値です。

最新の紙幣でさえ2400個の細菌が検出されており、清潔とは言い難い状況です。紙幣が汚れる理由として、人から人へ頻繁に渡ることが挙げられます。このため、紙幣の表面には様々な種類の細菌が蓄積されやすいのです。

特にスイス・フランとデンマーク・クローネの紙幣が汚染度が高い理由については、以下のような要因が考えられます。

- 流通量の多さ:頻繁に使われる紙幣ほど、多くの人の手を渡り歩くため、細菌が付着しやすい。

- 紙幣の材質:紙幣の材質やインクが細菌の付着や繁殖に影響を与える可能性がある。

- 環境要因:その国の気候や衛生状況も関係していると考えられます。

参考:CNN

昔のお金一覧:代表的な硬貨と紙幣の種類

日本の硬貨と紙幣:現在流通している硬貨と紙幣のリスト

日本の記念金貨・銀貨(相場連動型)

これらは特定のイベントや記念日に発行される金貨や銀貨で、その価値が主に含まれる金や銀の市場価格に影響を受けます。例えば、天皇即位記念やオリンピックなどのイベントで発行されることがあります。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 100円銀貨(稲・鳳凰・東京オリンピック記念) | 2.26 | 4.8 | 銀600/銅300/亜鉛100 | こちらの100円銀貨は鳳凰、稲穂、五輪マークがデザインされており、それぞれ昭和32年から発行されています。東京オリンピック記念100円銀貨は1964年のオリンピックを記念して特別に発行されたものです。現在も額面以上の価値があり、集めているコレクターも多いです。 |

| 東京オリンピック記念1,000円銀貨 | 3.5 | 20 | 銀925/銅75 | 1964年東京オリンピック記念銀貨で、日本の文化や歴史を象徴するデザインが施されています。 |

| 御在位10万円金貨 | 3.0 | 20 | 金1000 | 天皇の長期在位を記念して発行された金貨で、非常に高い純度の金を使用しています。 |

| 御即位10万円金貨 | 3.3 | 30 | 金1000 | 天皇即位を記念して製造された金貨で、純金で作られ、日本の伝統的なデザインが施されています。 |

| 御即位10万円金貨プルーフ | 3.3 | 30 | 金1000 | プルーフ品質の御即位記念金貨で、特別な製法で鏡面仕上げが施されており、コレクターズアイテムとして価値があります。 |

| 御成婚5万円金貨 | 2.7 | 18 | 金1000 | 皇室の結婚を記念して発行された金貨で、純金製で、非常に詳細なデザインが特徴です。 |

| 沖縄復帰50周年記念1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1.000 | 沖縄県の日本復帰50周年を記念して発行された金貨で、沖縄の文化や歴史を象徴するデザインが施されています。 |

| 郵便制度150周年記念 1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 日本の郵便制度150周年を記念して発行された金貨で、郵便事業の歴史を象徴するデザインが施されています。 |

| 近代通貨制度150周年記念 1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 日本の近代通貨制度150周年を記念して発行された金貨で、日本経済の発展を象徴するデザインが施されています。 |

| 御在位10年記念 1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 天皇陛下の御在位10年を記念して発行された金貨で、純金製で高級感があり、記念コインとしての価値が高いです。 |

| 御在位20年記念 1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 御在位20年を記念して製造された金貨で、日本の皇室を象徴する洗練されたデザインが特徴です。 |

| 御在位30年記念 1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 御在位30年を記念して製造された金貨で、長期の平和と繁栄を祝福する意味が込められています。 |

| 令和元年 御即位1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 令和元年の天皇即位を記念して発行された金貨で、新しい時代の始まりを象徴するデザインが施されています。 |

| 長野オリンピック1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 1998年長野冬季オリンピックを記念して発行された金貨で、オリンピックのスポーツ種目をモチーフにしたデザインです。 |

| 長野オリンピック1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 1998年長野冬季オリンピックを記念して発行された金貨。ウィンタースポーツのデザインが特徴です。 |

| 長野オリンピック5,000円銀貨 | 3.0 | 31.1 | 銀925/銅75 | 同じく1998年長野冬季オリンピック記念で、銀貨として発行。スキージャンプなどがデザインされています。 |

| 長野オリンピック500円白銅貨 | 2.6 | 7.2 | 銅750/ニッケル250 | 500円の白銅貨も1998年の長野オリンピックを記念して製造され、冬季スポーツのシンボルが描かれています。 |

| 東京2020オリンピック1万円金貨 1次 流鏑馬と心技体 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 東京2020オリンピックを記念して発行された1次シリーズの金貨で、日本の伝統的な競技とオリンピックの理念がデザインされています。 |

| 東京2020オリンピック1万円金貨 3次「勝利」他 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | オリンピックの勝利、栄光、心技体をテーマにした3次シリーズの金貨で、勝利を象徴するアートワークが含まれています。 |

| 東京2020パラリンピック1万円金貨 4次「聖火ランナー」他 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 東京2020パラリンピックの聖火ランナーを含む4次シリーズの金貨で、パラリンピックの精神を表現するデザインが施されています。 |

| 2005年 日本国際博覧会1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 2005年愛・地球博を記念して発行された金貨で、博覧会のシンボルやテーマがデザインされています。 |

| 2002年 ワールドカップ記念1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 2002 FIFAワールドカップ日韓共催を記念して発行された金貨で、サッカーをテーマにしたデザインがあります。 |

| 2002年 ワールドカップ記念 1万円金貨 1,000円銀貨セット | 2.6 | 15.6 | 金1000 & 銀1000 | ワールドカップを記念して発行された金貨と銀貨のセットで、スポーツの国際的な祭典を祝福するデザインが施されています。 |

| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨幣プルーフ貨幣セット | 2.6 | 15.6 | 金99.9%(純金) | 東日本大震災の復興支援を目的として発行された金貨セットで、復興を象徴するデザインが特徴です。 |

日本の記念コイン・記念硬貨

日本国内の重要な歴史的イベントや文化的な節目を記念して発行されるコインです。これらは一般的に収集価値が高く、非通貨としての価値も持っています。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣(第一次発行) | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 2025年の国際博覧会開催を記念して発行される予定の硬貨。日本の文化と技術の展示を象徴するデザインが期待されます。 |

| 沖縄復帰50周年記念1,000円銀貨幣 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 1972年の沖縄の日本復帰50周年を記念して発行された硬貨。沖縄の自然と文化がデザインされています。 |

| 鉄道開業150周年記念1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 日本の鉄道開業150周年を記念して製造された硬貨。鉄道の発展を象徴するデザインが特徴です。 |

| 郵便制度150周年記念 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 郵便制度の150周年を祝い、日本の郵便史における重要なマイルストーンを描いた記念硬貨。 |

| 近代通貨制度150周年記念 5,000円金貨 | 2.0 | 7.8 | 金1000 | 近代通貨制度の導入150周年を記念するため発行された金貨。日本経済の進展を象徴するアートワークが施されています。 |

| 近代通貨制度150周年記念 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 同じく150周年を記念して発行された銀貨で、金貨と同様に経済成長を象徴するデザインが特徴です。 |

| 御在位10,000円銀貨 | 3.5 | 20 | 銀1000 | 天皇の長期在位を祝う記念硬貨で、高い額面が特徴。皇室の歴史と文化が反映されたデザインです。 |

| 御成婚5,000円銀貨 | 3.0 | 15 | 銀1000 | 皇族の結婚を祝う特別な記念硬貨。結婚式の象徴的なモチーフが施されています。 |

| 2005年日本国際博覧会1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 愛知万博を記念して発行された硬貨で、持続可能な社会の構築をテーマにしたデザインが採用されています。 |

| 2019年ラグビーW杯 10,000円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップを記念して製造。ラグビーボールと日本の象徴がデザインされています。 |

| 2019年ラグビーW杯 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 同じくラグビーワールドカップを記念して発行された銀貨。スポーツの魅力と国際的な交流がテーマです。 |

| 2020年東京オリンピック1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 東京オリンピックの開催を記念して発行され、2020年東京からリオへのオリンピックのバトンタッチを象徴するデザインが施されています。 |

| 2020年東京パラリンピック1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 東京パラリンピックを記念して、パラリンピックの精神を表現するデザインが施された硬貨。 |

| 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 国際的な職業技能を競う大会を記念して発行された硬貨で、技術と職業教育の重要性を強調しています。 |

| 国際通貨基金年次総会記念 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀925/銅75 | 国際通貨基金(IMF)の年次総会を記念して製造された硬貨。経済協力と国際連携の象徴がデザインされています。 |

| 新幹線鉄道開業50周年記念 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 新幹線の運行開始50周年を祝う記念硬貨。新幹線のイノベーションと日本の鉄道技術の進歩が反映されたデザインです。 |

| 東日本大震災復興事業記念 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 東日本大震災の被災地の復興支援を目的として発行された硬貨。復興と希望のメッセージが込められたデザインが特徴です。 |

| 第8回アジア冬季競技大会 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | アジア冬季競技大会を記念して発行された硬貨。冬季スポーツのダイナミックな動きを捉えたアートワークです。 |

| 小笠原諸島復帰50周年 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 小笠原諸島の日本への復帰50周年を記念して発行された硬貨。自然保護と地域文化の重要性を強調するデザインが施されています。 |

| 明治150年記念 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 明治維新から150年を記念して製造された硬貨。日本の近代化と文化の発展を象徴するデザインです。 |

| 国際連合加盟50周年 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 国連加盟50周年を記念して発行された硬貨で、国際平和と協力の重要性を表すデザインが特徴です。 |

| 奄美群島復帰50周年 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 奄美群島の本土復帰50周年を記念して発行された硬貨。地域の自然と文化が反映されたデザインが施されています。 |

| 2003年アジア競技大会 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 2003年のアジア競技大会を記念して発行された硬貨で、アジア各国のスポーツ交流と友好を象徴するデザインが施されています。 |

| 地方自治法施行60周年 1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 日本の地方自治の発展を記念して発行された硬貨。地方自治の重要性と地域社会への貢献がテーマです。 |

| 地方自治法施行60周年 500円プルーフ | 2.65 | 7.1 | 銅750/亜鉛125/ニッケル125 | 地方自治60周年を記念して特別に発行されたプルーフ品質の硬貨。自治体のシンボルがデザインされています。 |

| 中部国際空港開港 500円銀貨 | 2.8 | 15.6 | 銀1000 | 中部国際空港の開港を記念して発行された硬貨。航空の発展と地域経済への貢献を象徴するデザインです。 |

| 2002年サッカーワールドカップ記念1,000円銀貨 | 4.0 | 31.1 | 銀1000 | 2002年のFIFAワールドカップ日韓共催を記念して発行された硬貨。サッカーを愛する世界中のファンへのトリビュートです。 |

近代金貨

同じく近代の日本で流通していた金貨で、特に大正時代や昭和時代初期のものが知られています。これらは非常に価値が高いことが多いです。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 旧20円金貨 | 3.506 | 33.33 | 金900/銅100 | 日本の近代金貨で、高額取引されることが多い。明治期に発行。 |

| 旧10円金貨 | 2.942 | 16.66 | 金900/銅100 | 明治時代の金貨で、10円の額面を持つ。稀少性が高い年代もあり価値が高い。 |

| 旧5円金貨 | 2.384 | 8.33 | 金900/銅100 | 小額面金貨でありながら、保存状態により高い価値を持つことがある。 |

| 旧5円金貨(縮小) | 2.182 | 8.33 | 金900/銅100 | 縮小版の5円金貨で、より希少性が高い。詳細な価値評価が可能。 |

| 旧2円金貨 | 1.748 | 3.33 | 金900/銅100 | 少額金貨ながら、試作品や特定の年号で高額で取引されることがある。 |

| 旧1円金貨 | 1.351 | 1.67 | 金900/銅100 | 明治期に発行された小額金貨。縮小版も存在し、コレクター間での需要がある。 |

| 新20円金貨 | 2.878 | 16.67 | 金900/銅100 | 明治後期から大正にかけて発行された金貨。特定年号のものは特に高価。 |

| 新10円金貨 | 2.121 | 8.33 | 金900/銅100 | 明治時代後半に発行され、特定の条件下でのコレクター市場での価値が高い。 |

| 新5円金貨 | 1.696 | 4.17 | 金900/銅100 | 明治末期から大正、昭和初期にかけて発行された。保存状態により価値が大きく変動する。 |

近代銀貨

日本で明治時代から昭和時代にかけて使用されていた銀貨です。これらには美術的な価値や歴史的価値があり、コレクターに人気があります。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 貿易銀 | 3.858 | 27.22 | 銀900/銅100 | 明治時代に国際貿易用として特別に製造された銀貨。修正品や強い磨きがある場合、価値が低下。 |

| 新1円銀貨(新一円銀貨) | 3.86 | 26.96 | 銀900/銅100 | 明治時代に製造された大型銀貨で、詳細なデザインが特徴。修正品や強磨きに注意。 |

| 旧1円銀貨 明治3年 | 3.858 | 26.96 | 銀900/銅100 | 日本初のモダンコインで、細かなデザインと歴史的価値が高い。状態により価格が大きく変動。 |

| 旭日竜50銭銀貨 | 3.151 | 12.5 | 銀800/銅200 | 明治時代の銀貨で、旭日と竜のデザインが特徴。状態が価値に直接影響。 |

| 竜50銭銀貨 | 3.09 | 13.48 | 銀800/銅200 | 日本の龍がデザインされた50銭銀貨。コレクターに人気があり、保存状態によって価値が変わる。 |

| 旭日竜20銭銀貨 | 2.4 | 5.0 | 銀800/銅200 | 小型の銀貨で、旭日と竜の細かいデザインが施されている。 |

| 竜20銭銀貨 | 2.35 | 5.39 | 銀800/銅200 | 竜の図案が特徴的な20銭銀貨で、年代によって価格が異なる。 |

| 旭日竜10銭銀貨 | 1.757 | 2.5 | 銀800/銅200 | 旭日と竜が描かれた小銭で、年号によって価格が異なる。 |

| 竜10銭銀貨 | 1.757 | 2.7 | 銀800/銅200 | 小型銀貨で竜がデザインされており、特に良好な状態のものは価値が高い。 |

| 旭日竜5銭銀貨 | 1.615 | 1.25 | 銀800/銅200 | 小さな銀貨で、日本の旭日と竜が描かれている。 |

| 竜5銭銀貨 | 1.515 | 1.35 | 銀800/銅200 | 明治時代に製造された最も小さい銀貨。デザインと保存状態が価値を決定。 |

| 小型50銭銀貨(小丸50銭銀貨) | 2.35 | 4.95 | 銀720/銅280 | より小型で、銀含有量が低いことから日常的に使われた銀貨。 |

| 旭日20銭銀貨 | 2.03 | 4.05 | 銀800/銅200 | 旭日が描かれた20銭銀貨で、一般的には低価格で取引される。 |

| 旭日10銭銀貨 | 1.757 | 2.25 | 銀720/銅280 | 小型で一般的な10銭銀貨。状態によって価格が異なる。 |

| 旭日大字5銭銀貨 | 1.615 | 1.25 | 銀800/銅200 | 5銭銀貨で「大字」と呼ばれるタイプ。保存状態によってコレクター価値がある。 |

近代銅貨

銅を主材料とする小額硬貨で、明治時代以降に広く使われました。日常的な取引に使用されていたため、多くのバリエーションが存在します。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 菊5銭白銅貨 | 2.06 | 4.67 | 銅750/ニッケル250 | 明治期に発行された5銭白銅貨。菊のデザインが特徴。 |

| 稲5銭白銅貨 | 2.06 | 4.67 | 銅750/ニッケル250 | 稲穂のデザインを特徴とする白銅貨。明治時代に多く流通していた。 |

| 2銭銅貨 (竜2銭銅貨) | 3.18 | 14.26 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 竜のデザインが特徴的な2銭銅貨。明治時代に発行された。 |

| 竜1銭銅貨 | 2.79 | 7.13 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 1銭銅貨で竜の図案が描かれている。明治時代の一般的な小額貨幣。 |

| 稲1銭青銅貨 | 2.79 | 7.13 | 銅950/錫40/亜鉛10 | 稲穂の図案が特徴で、青銅で作られた1銭貨。明治時代後期に発行。 |

| 半銭銅貨 | 2.22 | 3.56 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 半銭としては非常に小さい貨幣で、明治時代に特有のデザインが施されている。 |

| 1厘銅貨 | 1.58 | 0.91 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 1厘の価値を持つ非常に小さい銅貨。貨幣収集家にとっては貴重なアイテム。 |

| 5厘青銅貨 | 1.79 | 2.10 | 銅950/錫40/亜鉛10 | 5厘の青銅貨で、小さな額面ながら詳細なデザインが施されている。 |

| 小型5銭白銅貨 | 1.91 | 2.63 | 銅750/ニッケル250 | 小型の5銭白銅貨。デザインと材質が特徴的で、特定のコレクターに人気。 |

| 大型5銭白銅貨 | 2.06 | 4.28 | 銅750/ニッケル250 | 通常の5銭白銅貨より大きいサイズで、コレクター間での需要がある。 |

| カラス1銭黄銅貨 | 2.30 | 3.75 | 銅900/亜鉛100 | カラスの図案が特徴の1銭黄銅貨。独特のデザインが魅力。 |

| 桐1銭青銅貨 | 2.30 | 3.75 | 銅950/錫40/亜鉛10 | 桐の紋章がデザインされた1銭青銅貨。美術的価値が高い。 |

| 5銭アルミ青銅貨 | 1.90 | 2.80 | 銅950/アルミ50 | アルミを含む青銅で作られた5銭貨。軽量で耐久性があり、コレクションに人気。 |

| 5銭ニッケル貨 | 1.90 | 2.80 | ニッケル1000 | ニッケル素材で作られた5銭貨。特定の年代で高価買取されることがある。 |

| 10銭アルミ青銅貨 | 2.20 | 4.00 | 銅950/アルミ50 | 10銭の額面を持つアルミ青銅貨。耐腐食性と美観が高く評価されている。 |

| 10銭ニッケル貨 | 2.20 | 4.02 | ニッケル1000 | 完全なニッケルで作られた10銭貨。耐久性と希少価値で知られる。 |

| 10銭白銅貨 | 2.22 | 3.75 | 銅750/ニッケル250 | 一般的な10銭白銅貨。流通が多く、多くのバリエーションが存在する。 |

| 小型50銭黄銅貨 | 1.90 | 2.80 | 銅600〜700/亜鉛300〜400 | 小型の50銭黄銅貨。希少性が高く、特定のコレクターに人気。 |

| 大型50銭黄銅貨 | 2.35 | 4.50 | 銅600〜700/亜鉛300〜400 | 一般的な50銭黄銅貨より大きなサイズ。コレクターズアイテムとして価値がある。 |

| 1円黄銅貨 | 2.00 | 3.20 | 銅600〜700/亜鉛300〜400 | 1円の黄銅貨。通常の小銭として広く使用されている。 |

| 穴ナシ5円黄銅貨 | 2.20 | 4.00 | 銅600〜700/亜鉛300〜400 | 穴がない特別なデザインの5円黄銅貨。特に希少で、高い収集価値がある。 |

近代アルミ・錫銭

第二次世界大戦中や戦後の金属資源不足を背景に、アルミニウムや錫を使って製造された硬貨です。軽量で製造コストが低かったため、この時期に多く使用されました。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 富士1銭アルミ貨 | 1.60 | 0.55~0.65 | アルミ1000 | 富士山がデザインされた軽量のアルミ製1銭硬貨。 |

| カラス1銭アルミ貨 | 1.76 | 0.90 | アルミ1000 | カラスが描かれたアルミ製の1銭硬貨。 |

| 5銭アルミ貨 | 1.90 | 0.80~1.20 | アルミ1000 | アルミニウム製の軽量5銭硬貨。 |

| 稲10銭アルミ貨 | 2.20 | 1.00 | アルミ1000 | 稲穂のデザインが特徴的な10銭アルミ貨。 |

| 菊10銭アルミ貨 | 2.20 | 1.00~1.50 | アルミ1000 | 菊のデザインが施された10銭アルミ貨。 |

| 10銭錫貨 | 1.90 | 2.40 | 錫930/亜鉛70 | 錫と亜鉛で作られた10銭硬貨。 |

| 穴アキ5銭錫貨 | 1.70 | 1.95 | 錫930/亜鉛70 | 中央に穴が開いている5銭錫貨。 |

| 鳩5銭錫貨 | 1.70 | 2.00 | 錫930/亜鉛70 | 鳩が描かれた特徴的な5銭錫貨。 |

| 1銭錫貨 | 1.50 | 1.30 | 錫500/亜鉛500 | 亜鉛と錫の合金で作られた1銭硬貨。 |

現行硬貨

現在日本で流通している硬貨です。これには1円から500円までの硬貨が含まれます。デザインや素材にも注目されることがあります。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2.65 | 7.1 | 銅720/亜鉛125/ニッケル125 | 二色の素材を使用した500円硬貨です。 |

| 500円ニッケル黄銅貨 | 2.65 | 7.0 | 銅720/亜鉛200/ニッケル80 | 黄銅製のニッケル合金500円硬貨です。 |

| 500円白銅貨 | 2.65 | 7.2 | 銅750/ニッケル250 | 白銅で作られた500円硬貨です。 |

| 桜100円白銅貨 | 2.26 | 4.80 | 銅750/ニッケル250 | 桜のデザインが施された100円白銅貨。 |

| 10円青銅貨 | 2.35 | 4.5 | 銅950/亜鉛40/錫10 | 昭和61年以降の10円青銅貨。 |

| 50円白銅貨 | 2.1 | 4.0 | 銅750/ニッケル250 | 昭和62年の特定年号の50円白銅貨。 |

| 菊50円ニッケル貨 | 2.5 | 5.0 | ニッケル1000 | 昭和35、36年の特定年号の50円ニッケル貨。 |

| 菊穴ナシ50円ニッケル貨 | 2.5 | 5.50 | ニッケル1000 | 穴のない50円ニッケル貨。 |

| 10円青銅貨(ギザあり) | 2.35 | 4.5 | 銅950/亜鉛40/錫10 | ギザギザが特徴の10円青銅貨。 |

| 1円アルミ貨 | 2.0 | 1.0 | アルミ1000 | 軽量のアルミニウムで作られた1円貨 |

| 5円黄銅貨(楷書体) | 2.2 | 3.75 | 銅600〜700/亜鉛 400〜300 | 楷書体の文字が特徴の5円黄銅貨 |

| 5円黄銅貨(ゴシック体) | 2.2 | 3.75 | 銅600 | ゴシック体の文字が特徴の5円黄銅貨 |

エラーコイン・紙幣

製造過程で誤りが生じた硬貨や紙幣で、稀に発見されます。これらのエラーはコレクターにとって非常に価値があるとされています。

| 硬貨名 | エラーの種類 |

|---|---|

| 竜2銭銅貨エラー | 陰打ち |

| 50円白銅貨 昭和43年 | 穴ズレ |

| 50円白銅貨 昭和49年 | 穴ズレ |

| 50円白銅貨 昭和50年 | 穴ズレエラー |

| 50円白銅貨 昭和58年 | 穴ズレ |

| 50円白銅貨 昭和50年 | 穴ナシ |

| 50円白銅貨 昭和51年 | 穴ナシ |

| 菊穴ナシ50円ニッケル貨 昭和30年 | メクレエラー |

| 菊穴ナシ50円ニッケル貨 昭和31年 | 傾打エラー |

| 菊50円ニッケル貨 昭和39年 | 穴ズレエラー |

| 菊50円ニッケル貨 昭和41年 | 穴ズレ |

| 5円黄銅貨 昭和24年 | 穴ズレ |

| 5円黄銅貨 昭和33年 | 穴ズレ |

| 5円黄銅貨 昭和33年 | 穴ズレエラー |

| 5円黄銅貨 昭和38年 | 穴ズレ |

| 5円黄銅貨 昭和41年 | 穴ズレエラー |

| 5円黄銅貨 平成元年 | 穴なしエラー |

| 穴ナシ5円黄銅貨 昭和24年 | 傾打エラー |

| 1円アルミ貨 昭和37年 | 傾打エラー |

| 10円青銅貨 昭和26年 | 傾打エラー |

| 500円白銅貨 平成6年 | 傾打エラー |

| 守礼門2000円札 | JL記号エラー |

| 4次100円 | 福耳/文字抜けエラー |

| 4次100円 | 福耳エラー |

| 議事堂10円札 | 印刷抜けエラー |

| 富士桜50銭 | 裏写りエラー |

| 福沢諭吉10000円札 | 印刷ズレエラー |

試鋳貨(試作貨幣・未発行・不発行)

正式に流通する前にテストとして打たれる硬貨や、計画されたものの最終的に発行されなかった硬貨です。非常に希少で、高い収集価値があります。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 未発行 1銭陶貨(富士) | 1.5 | - | 三間板粘土60%/泉山石15%/赤目粘土15%/その他10% | 昭和20年試鋳 |

| 未発行 5銭陶貨 | 1.8 | - | 大学粘土90%/褐鉄鉱10% | 昭和20年試鋳 |

| 未発行 10銭陶貨 | 2.19 | - | 長石10〜15%/砥粉85〜90% | 昭和20年試鋳 |

| 八咫烏(やたがらす)10銭銀貨 | 1.606 | 1.5 | 銀720/銅280 | - |

| 明治2年1銭銅貨 | 2.91 | 8.69 | 銅980/錫10/亜鉛10 | - |

| 明治3年1銭銅貨 | 2.91 | 7.13 | 銅980/錫10/亜鉛10 | - |

大判、小判

江戸時代に使用されていた金貨です。大判は大きい金貨で、小判はやや小さい金貨です。その美しさと歴史的価値から、非常に高価で人気があります。

| 硬貨名 | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 万延大判金(たがね打ち) | 112.4 | 金344/銀639/雑17 | ござ目たがね打ち |

| 天正大判金 | 約165 | 金730/その他230 | - |

| 天保大判金 | 165.38 | 金674/銀326 | - |

| 享保大判金 | 165.38 | 金676/銀324 | 享保書き |

| 天保小判金(保字小判) | 11.20 | 金568/銀432 | - |

| 文政小判金(草文小判) | 13.07 | 金559/銀441 | - |

| 元文小判金(真文小判) | 13.00 | 金653/銀347 | - |

| 万延小判金(雛小判) | 3.30 | 金574/銀426 | - |

| 万延小判金 献上大吉 | - | - | 槌目が細かい、刻印が綺麗 |

| 正徳小判金 | 17.72 | 金857/銀143 | 光と次が繋がっている特徴 |

| 安政小判金 | 8.97 | 金570/銀430 | - |

| 享保小判金 | 17.78 | 金861/銀139 | 光と次が離れている特徴 |

| 天保五両判金 | 33.75 | 金842/銀158 | - |

| 慶長小判金(江戸・京・駿河座) | 17.73 | 金857/銀143 | - |

| 元禄小判金 | 17.81 | 金564/銀436 | - |

| 宝永小判金(乾字小判) | 9.34 | 金834/銀166 | - |

二分金、一分金、二朱金など

小さな金貨で、江戸時代に流通していました。これらの金貨も現在では高い価値を持っています。

| 硬貨名 | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 文政二分判金(真文二分) | 6.52 | 金563/銀437 | 二分判金に関する解説が可能。1818年に発行開始。 |

| 文政一分判金(草文一分) | 3.27 | 金560/銀440 | 一分判金を全種解説する鑑定レポートが存在。1828年に発行。 |

| 安政二分判金(安政二分金) | 5.62 | 金209/銀791 | 1856年に発行開始、品位が非常に低い金貨。 |

| 万延二分判金(万延二分金、ハネ分) | 3.00 | 金229/銀771 | 明治二分判金との違いは「分」の2画目の形状(ハネ分)。1860年に発行。 |

| 明治二分判金(明治二分金、止メ分) | 3.00 | 金223/銀777 | 万延二分判金との違いは「分」の2画目の形状(止メ分)。明治時代初期に発行。銀台についての説明も存在。 |

| 万延一分判金<ハネ分> | 0.82 | 金574/銀426 | 1860年に発行。 |

| 慶長一分判金 | 4.43 | 金857/銀143 | 慶長一分金の種類と価値、真贋についての詳細が鑑定レポートで解説。1601年に発行開始。 |

| 慶長一分金 両本 | 4.43 | 金857/銀143 | 同上 |

| 元禄一分判金 | 4.46 | 金564/銀436 | 1695年に発行。 |

| 宝永一分判金(乾字一分判金) | 2.23 | 金834/銀166 | 1710年に発行。 |

| 元禄二朱判金 | 2.21 | 金564/銀436 | 1695年に発行。 |

| 享保一分判金 | 4.4 | 金861/銀139 | 1714年に発行。 |

| 元文一分判金 (真文一分) | 3.25 | 金653/銀347 | 1736年に発行。 |

| 天保一分判金 | 2.8 | 金568/銀432 | 1837年に発行。 |

| 安政一分判金(正字一分) | 2.24 | 金570/銀430 | トメ分とハネ分の写真と価格が記載されている。1859年に発行。 |

| 文政二分判金(草文二分) | 6.56 | 金490/銀510 | 1828年に発行。 |

| 文政一朱判金(角一朱) | 1.39 | 金123/銀877 | 1828年に発行。 |

| 天保二朱判金(古二朱) | 1.62 | 金298/銀702 | 1837年に発行。 |

| 万延二朱判金(新二朱) | 0.75 | 金229/銀771 | 1860年に発行。 |

一分銀、一朱銀、二朱銀など

これらも江戸時代の銀貨で、額面によって異なるサイズや重さがあります。これらの銀貨はその独特な形状と歴史的背景から収集されています。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 安政一分銀(新一分) | - | 8.63 | 銀873/その他127 | 表記が洋銀と同品位に改鋳され、開港後の需要に応えるため発行。 |

| 天保一分銀(古一分) | - | 8.66 | 銀991/その他9 | 計数銀貨の一例で、額面が「一分銀」と直接記載されており、重量よりも額面で価値が決まる名目貨幣の特徴を示している。 |

| 嘉永一朱銀 | - | 1.89 | 銀968/その他32 | - |

| 古南鐐二朱銀 | - | 10.19 | 銀978/その他22 | - |

| 新南鐐二朱銀 | - | 7.53 | 銀978/その他22 | - |

| 文政南鐐一朱銀 | - | 2.63 | 銀989/その他11 | - |

| 明和五匁銀 | - | 18.75 | 銀460/銅540 | 江戸時代後期に使用された銀貨で、銀と銅の合金からなる特殊な成分比であり、その時代の銀貨の製造技術を示している。 |

| 安政二朱銀(貿易二朱) | - | 8.75 | 銀980/その他20 | 貿易用に特化しており、外圧増加とともに需給バランスを保つために製造された。 |

丁銀、豆板銀

非常に独特の形状をした江戸時代の銀貨です。これらは特定の重さの銀を切り分けて作られたため、形状が不規則です。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 元文丁銀 | - | - | 銀460/その他540 | 1736年から1740年にかけて発行された銀貨で、形状は不定で大小さまざま。品質によって価格が大きく変動する。 |

| 天保丁銀 | - | - | 銀261/その他739 | 1837年から1854年にかけて使用された銀貨で、品質が低く、不定形。品質によって価格が変動する。 |

| 文政丁銀 | - | - | 銀360/その他640 | 1818年から1830年に鋳造された銀貨で、高品質で装飾が施されている。品質により価格が変動する。 |

| 安政丁銀 | - | - | 銀135/その他865 | 1854年から1860年にかけて鋳造された銀貨で、銀含有率が低い。品質によって価格が変動する。 |

| 享保丁銀 | - | - | 銀800/その他200 | 1716年から1736年に製造された銀貨で、高い銀含有率と美しいデザインが特徴。品質により価格が変動する。 |

| 正徳丁銀 | - | - | 銀800/その他200 | 1713年から1716年に鋳造された銀貨である。この銀貨は高い銀含有率を持ち、その時代の貨幣価値の高さを象徴している。収集家によって高価で取引されている。 |

| 元文豆板銀 | - | - | 銀460/その他540 | 1736年から1741年にかけて発行された小型の銀貨である。形状が不定で、サイズや形が一定ではないため、低価格で広く流通していた。 |

| 天保豆板銀 | - | - | 銀261/その他739 | 1837年から1854年にかけて使用された銀貨である。品質が低く不定形のため、価格が低めである。 |

| 安政豆板銀 | - | - | 銀135/その他865 | 1854年から1860年にかけて鋳造された銀貨である。銀含有率が低く、品質によって価格が変動する。 |

| 享保豆板銀 | - | - | 銀800/その他200 | 1716年から1736年に製造された銀貨である。高い銀含有率と美しいデザインが特徴であり、品質により価格が変動する。 |

地方貨幣

日本の特定の地域で使用されていた貨幣で、中央政府が発行するものとは異なります。地域ごとの経済状況や文化が反映されていることが多いです。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 秋田四匁六分銀判 | 6.57 | 17.25 | - | 秋田藩で流通していた地方貨幣で、独特の形状と重さが特徴である。 |

| 秋田九匁二分銀判 | - | 34.51 | - | 秋田藩の重量貨幣で、特に重量が重いことから価値が高いとされている。 |

| 盛岡八匁銀判 | - | 30.00 | - | 盛岡藩で使用された銀貨で、その重量と品位のために高価で取引されている。 |

| 仙台小槌銀 | - | - | - | 仙台藩で流通した貨幣で、その詳細な成分や重さは不明だが、コレクターに人気の高いアイテムである。 |

| 甲州一分金 | - | - | - | 甲州藩で製造された金貨で、非常に高い価値があるとされ、美品が高価で取引されている。 |

| 甲州二朱金 | - | - | - | 甲州藩で流通していた小型の金貨で、希少性から極美品が非常に高価で取引されている。 |

穴銭(銭貨)

中央に穴が開いている円形の銅貨で、古代から近代にかけて広く使用されました。これらは手軽に持ち運びや保管ができる設計が特徴です。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 寛永通宝 | - | - | 銅、鉄 | 裏面には多様な絵柄が存在する古銭で、江戸時代初期に多く流通していた。 |

| 天保通宝 | - | - | 銅 | 天保年間に流通した銅銭で、状態により価格が大きく異なる。 |

| 文久永宝 | - | - | 銅 | 文久年間に鋳造された銭貨で、裏面の書体にはバリエーションがある。 |

| 宝永通宝 | - | - | 銅 | 宝永年間に流通した銭貨で、美品、並品、劣品の状態で価格が変わる。 |

| 琉球通宝 当百 | - | - | 銅 | 琉球王国で流通していた銭貨で、品質により価格が異なる。 |

| 琉球通宝 半銖 | 4.25 | 33 | 銅 | 琉球王国時代の銭貨で、本物と偽物の見分け方が重要である。 |

| 秋田鍔銭 | - | - | 銅 | 秋田地方で流通した独特の形状を持つ銭貨で、種類によって価格が異なる。 |

| 慶長通宝 | - | - | 銅 | 慶長11年に鋳造された銭貨で、小字と宝頂星という種類が存在する。 |

| 永楽通宝 | - | - | 銅、銀、金 | 明代に流通した銭貨で、裏面の絵柄に多様性があり、穴銭としてまとめ買取されることが多い。 |

| 世高通宝 | - | - | 銅 | 1461年頃に流通した琉球の銭貨で、状態により価格が変動する。 |

| 大世通宝 | - | - | 銅 | 1454年頃に流通した琉球の銭貨で、品質によって価格が異なる。 |

| 平安通宝 | - | - | 銅、鉛 | 平安時代に鋳造された銭貨で、状態によって価格が大きく変動する。 |

| 和同開珎 | - | - | 銅 | 日本最初の公式通貨であり、708年に鋳造された。その価値は状態や書体に依存する。 |

| 萬年通宝 | - | - | 銅 | 760年に鋳造された日本の銭貨で、収集家にとって高価な価値を持つ。 |

| 神功開宝 | - | - | 銅 | 765年に鋳造され、特に美品の場合、高価で取引される銭貨。 |

| 隆平永宝 | - | - | 銅 | 796年に鋳造された日本の銭貨で、状態や鑑定書の有無により価値が変わる。 |

| 富壽神宝 | - | - | 銅 | 818年に鋳造された日本の銭貨で、その収集価値は高い。 |

| 承和昌宝 | - | - | 銅 | 835年に鋳造された日本の銭貨で、その希少性から高価で取引される。 |

| 長年大宝 | - | - | 銅 | 848年に鋳造された銭貨で、その歴史的価値から高額で取引されることが多い。 |

| 饒益神宝 | - | - | 銅 | 859年に鋳造された銭貨で、状態によって価値が大きく変動する。 |

| 貞観永宝 | - | - | 銅 | 870年に鋳造された銭貨で、その品質と希少性によって価格が決まる。 |

| 寛平大宝 | - | - | 銅 | 890年に鋳造された銭貨で、その状態と希少性により価格が大きく変わる。 |

| 延喜通宝 | - | - | 銅、鉛 | 907年に鋳造された銭貨で、その品質によって価格が変わる。 |

| 乹元大宝 | - | - | 銅、鉛 | 958年に鋳造された銭貨で、その状態や希少性により価格が高騰する。 |

現行紙幣

現在日本で流通している紙幣です。1000円札から1万円札まで、様々な額面があります。セキュリティー機能も高く設計されています。

| 紙幣名 | 縦(cm) | 横(cm) | 説明 |

|---|---|---|---|

| 聖徳太子 10,000円 | 8.4 | 17.4 | 額面以上の価値がつく現行紙幣であり、未使用の珍しい番号には特別な価格が設定されている。 |

| 聖徳太子 5,000円 | 8.0 | 16.9 | この紙幣は額面を超える価値があることが知られており、特に珍しい記番号の組み合わせにより価格が変動する。 |

| 聖徳太子 1,000円(B号券) | 7.6 | 16.4 | 珍しい記番号が存在する場合、未使用状態で額面以上の価値が付けられることが多い。 |

| 岩倉具視 旧500円(B号券) | 7.6 | 15.6 | この紙幣も額面を超える価値があり、特に希少な記番号や状態によっては高価買取される可能性がある。 |

| 岩倉具視 新500円札 | 7.2 | 15.9 | 現行紙幣の中でも特に希少価値が高いとされ、未使用品の場合には額面以上の価格がつくことがある。 |

| 板垣退助 100円(B号券) | 7.6 | 14.8 | 額面を超える価値がある紙幣であり、未使用状態のものや特定の記番号は特別な価格で取引されることがある。 |

| 高橋50円(B号券) | 6.8 | 14.4 | 現行紙幣の中でも特に小さな紙幣で、特定の条件下でのみ高価買取の対象となる。 |

| 福沢諭吉 旧10,000円札(ホログラム無し) | 7.6 | 16.0 | ホログラムがないこのタイプの紙幣は現行紙幣としては珍しく、特定の記番号では高価に取引される。 |

| 福沢諭吉 新10,000円札(ホログラムあり) | 7.6 | 16.0 | ホログラム付きのこの紙幣は現行のもので、特に未使用状態の珍しい番号には高価値が付く。 |

| 新渡戸稲造 5,000円 | 7.6 | 15.5 | 現行紙幣の中で、特に文化的価値を反映しており、希少な記番号のものは高価買取されることがある。 |

| 樋口一葉 5,000円札 | 7.6 | 15.0 | この紙幣は樋口一葉をデザインとして採用しており、特定の番号や状態によっては額面以上の価値が付く。 |

| 伊藤博文 1,000円札 | 7.6 | 16.4 | 伊藤博文をデザインに採用したこの紙幣は、未使用状態での珍番号が特に価値を持つ。 |

| 夏目漱石 1,000円札 | 7.6 | 15.0 | 文化的重要性を持つ夏目漱石をデザインとしており、特定の番号や状態によって価値が大きく変わる。 |

| 野口英世 1,000円札 | 7.6 | 15.0 | 野口英世をフィーチャーしたこの紙幣は、現行紙幣の中でも特に収集家からの関心が高い。 |

| 守礼門 2,000円 | 7.6 | 15.4 | 現行紙幣の中で唯一の2,000円札であり、特に珍しい記番号や状態の良いものは高価買取される。 |

近代紙幣

明治時代から昭和時代にかけて使用された紙幣で、現行紙幣に至るまでの過渡期のデザインやセキュリティ特徴を持っています。

| 紙幣名 | 縦(cm) | 横(cm) | 説明 |

|---|---|---|---|

| 日本銀行券A号100円(4次100円) | 9.3 | 16.2 | 聖徳太子が描かれたこの紙幣は、日本の中期の銀行券である。 |

| 日本銀行券A号10円(議事堂10円) | 7.6 | 14.0 | 議事堂が描かれており、戦後の復興を象徴している。 |

| 日本銀行券A号5円(彩紋5円、紋様5円) | 6.8 | 13.2 | 細やかなデザインが特徴的で、初期の銀行券の一つである。 |

| 日本銀行券A号1円(二宮1円) | 6.8 | 12.4 | 二宮尊徳が描かれており、節約と勤勉の象徴である。 |

| 再改正不換紙幣10円(4次10円) | 8.1 | 14.2 | 和気清麻呂が描かれ、日本古代の歴史を感じさせるデザイン。 |

| 改正不換紙幣100円(3次100円) | 9.3 | 16.2 | 聖徳太子を描いており、文化的な重要性が高い紙幣である。 |

| 改正不換紙幣10円(3次10円) | 8.1 | 14.2 | 和気清麻呂を前面に押し出した、歴史的価値のある紙幣。 |

| 改正不換紙幣5円(4次5円) | 7.6 | 13.2 | 菅原道真がデザインされており、教育者としての彼の業績を称える。 |

| 改正不換紙幣1円(中央武内1円) | 7.0 | 12.2 | 細かな紋様が特徴で、日本の初期紙幣の一つ。 |

| 不換紙幣100円(2次100円) | 9.3 | 16.3 | 聖徳太子が描かれたデザインで、文化的な象徴とされる。 |

| 不換紙幣10円(2次10円) | 8.1 | 14.2 | 和気清麻呂が描かれ、日本の歴史を反映している。 |

| 改正兌換券200円(藤原200円) | 9.7 | 16.5 | 藤原鎌足が描かれ、彼の政治的業績を記念している。 |

軍用手票(軍票)

主に戦時中に軍が発行していた特殊な紙幣です。これらは通常の通貨とは別に、軍関連の取引で使用されました。

| 紙幣名 | 縦(cm) | 横(cm) | 説明 |

|---|---|---|---|

| 承恵社札半円 | 8.8 | 6.0 | 承恵社札半円は、日本の地方通貨の一種で、特定の地域で限定的に使用された。この半円札は、地域経済の活性化を目的として発行された。 |

| 承恵社札1円 | 8.8 | 6.0 | 承恵社札1円も地方通貨として使用され、主に地域内の商取引に用いられた。デザインは半円札と同様にシンプルである。 |

| 西郷札10円 | 12.6 | 8.3 | 西郷札は明治時代に特別な状況下で発行された紙幣で、西郷隆盛の肖像が描かれている。高額紙幣であり、収集価値が高い。 |

| 西郷札5円 | 12.0 | 7.4 | 西郷札5円は、10円札と同様に西郷隆盛がデザインされており、その歴史的価値からコレクターに人気がある。 |

| 西郷札1円 | 10.4 | 6.4 | 西郷札1円は小額紙幣で、使用頻度が高かったため現存するものは少なく、価値が上がっている。 |

| 西郷札50銭 | 10.0 | 6.2 | 50銭札も西郷隆盛のシリーズに属し、そのデザインと希少性から収集家の間で評価されている。 |

| 西郷札20銭 | 9.4 | 5.6 | 西郷札20銭はさらに小額であり、日常の小売り取引でよく使用されたが、今日では希少価値がある。 |

| 西郷札10銭 | 9.0 | 5.4 | 西郷隆盛を描いた10銭札は、非常に小額であり、庶民に広く流通していたが、現在ではその歴史的背景から注目されている。 |

| 日清戦争軍票 | 13.0 | 9.2 | 日清戦争時に兵士の給料支払い用として使用された軍票で、戦時下の経済状況を反映している。 |

| 日露戦争軍票 銀10円 | 13.0 | 9.2 | 日露戦争中に発行された高額軍票で、軍の支払いや地域経済の安定化に寄与した。 |

| 日露戦争軍票 銀5円 | 13.0 | 9.2 | 日露戦争の軍票の中で中額面のものであり、前線での流通や後方支援に用いられた。 |

| 日露戦争軍票 銀1円 | 13.0 | 9.2 | 1円軍票は兵士たちの日常生活に密接に関わる金額であり、その発行背景には軍の物資調達がある。 |

| 青島出兵軍票 銀10円 | 13.3 | 9.3 | 青島出兵時に発行された軍票で、日本軍の海外進出を支える財政的手段として用いられた。 |

| 青島出兵軍票 銀5円 | 13.3 | 9.3 | 青島出兵軍票5円は、軍の支払い手段としての役割を果たし、その時代の日本の軍事的拡張を象徴している。 |

| 青島出兵軍票 銀1円 | 13.3 | 9.3 | 青島で使用された1円軍票は、その地域での日本軍の活動資金として重要な役割を担った。 |

| 青島出兵軍票 銀50銭 | 10.3 | 7.0 | 青島出兵時に使用された小額の軍票で、主に日常的な取引に用いられ、現地の経済活動に影響を与えた。 |

| 青島出兵軍票 銀20銭 | 10.3 | 7.0 | 青島の占領下での小規模取引用として使われた軍票で、兵士や地元民との間で広く流通していた。 |

| 青島出兵軍票 銀10銭 | 10.3 | 7.0 | この軍票は青島での日本軍の小規模な金融取引に用いられ、日本の支配下での経済活動の一環として機能した。 |

日本切手

郵便物の送付に使用される切手で、収集家にとってはデザインや発行年、使用されたイベントなどで価値が変わるアイテムです。

| 切手名 | 縦(cm) | 横(cm) | 説明 |

|---|---|---|---|

| 500〜1000円普通切手シート | - | - | 500円から1000円の額面を持つ普通切手シートは、主に郵便料金の支払いに使用される。破損や欠けがある場合は買取が行われない。 |

| 100〜430円普通切手シート | - | - | 100円から430円の普通切手シートも同様に日常の郵便に使用される。額面の78%での買取が行われるが、状態が良好でなければ買取不可。 |

| 10〜94円普通切手シート | - | - | この範囲の普通切手シートは、日常の小さな郵送物に多く用いられる。額面の60%で買取されるが、破れや欠けがあるものは除外される。 |

| 1〜9円普通切手シート | - | - | 最も小額の普通切手シートであり、主に郵便はがきや軽量の手紙に利用される。額面の50%で買取が提供される。 |

| 記念切手・特殊切手 | - | - | 記念切手や特殊切手は、特定のイベントや記念日に発行され、収集価値が高い。額面の60%から40%で買取されるが、5枚以下のミニシートは特に価値が認められる。 |

| ミニシート(5枚綴り以下のもの) | - | - | ミニシートは特定のテーマやデザインが特徴で、通常5枚以下で構成される。額面の40%から20%で買取されるが、使用済みのものは買取不可。 |

| バラ切手 | - | - | シートから切り離された個別の切手。状態や額面によって買取価格が異なり、額面30円未満は買取不可。 |

| 使用済み切手 | - | - | 消印が押された使用済み切手は、一般的に買取不可とされており、送られた場合は処分される。 |

中国の硬貨と古銭

中国銀貨

中国銀貨は、清朝末期から中華民国時代にかけて広く使用されました。これらの硬貨は銀を主成分とし、肖像や記念デザインが特徴で、政治的な変遷や文化的アイデンティティを反映しています。特に袁世凱の肖像が刻まれた「壹圓銀貨」や孫文の肖像と帆船をあしらったデザインは、中国の近代化と国民国家の形成期を象徴しているため、歴史的な価値が高く評価されています。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 中華民国 壹圓銀貨(袁世凱 1ドル銀貨) | 3.9 | 26.4 | 銀890/銅110 | 袁世凱の肖像が刻印されたこの銀貨は、中華民国初期に流通し、高い収集価値がある。さまざまな年代によって価値が異なる。 |

| 中華民国 開国記念幣 壹圓銀貨 | 3.9 | 26.73 | 銀900/銅100 | 中華民国の建国を記念して発行された銀貨で、国の開国を祝うデザインが施されている。記念硬貨としての意味合いが強い。 |

| 中華民国 壹圓銀貨(孫文ジャンク1ドル銀貨) | 3.9 | 26.73 | 銀900/銅100 | 孫文の肖像と帆船がデザインされた銀貨で、民国時代の重要な通貨。特に帆船は中国の近代化を象徴するデザインとされる。 |

| 光緒元寶(北洋造) | 3.9 | 26.7 | 銀900/銅100 | 清朝末期に北洋政府によって造られた銀貨。光緒帝の肖像が刻まれ、清朝の権威を象徴するデザインが特徴。 |

| 大清銀幣(壹圓銀貨) | 3.9 | 26.9 | 銀900/銅100 | 大清帝国時代の銀貨で、龍のデザインが特徴。中国皇帝の権威と龍の象徴が強調されている。 |

| 四川銀幣(壹圓銀貨) | 3.9 | 25.6 | 不明 | 四川省で造幣された銀貨。地方ごとに異なる特色を持つデザインが施され、地方の経済状況や文化を反映している。 |

| 中圓銀貨 | 3.16 | 13.6 | 銀700/他300 | 中圓銀貨は直径が小さく、軽量でありながらも銀含有量が高い。この種の銀貨は主に小規模な取引に使用され、流通が広かった。 |

中国の穴銭・古銭・古文銭

中国の穴銭は、中央に穴が開いていることが特徴の古代中国の貨幣で、紐を通して持ち運びや保管が容易でした。古銭と古文銭は、それぞれ古代から中世にかけての中国で使用された銅貨やその他の合金から成るコインで、各時代や王朝によって様々な形状やデザインが存在します。これらのコインは、中国の貨幣史や文化の研究において非常に重要な役割を果たしています。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 咸豊通宝 宝福局 当百 | 7.17 | 213.44 | 銅 | 咸豊通宝は清の咸豊帝の時代に発行されたもので、「宝福局 当百」とは福建省で製造された100文価値の銅銭である。 |

| 咸豊通宝 宝福局 当五十 | 7.17 | 未記載 | 銅 | この硬貨も「当五十」として50文の価値がある銅銭で、「宝福局」の刻印がある。 |

| 咸豊通宝 宝福局 当二十 | 4.545 | 36.74 | 銅 | 20文の価値を持つこの銅銭は、硬貨のサイズが中程度であり、一般的な市場取引に使用された。 |

| 咸豊通宝 宝福局 当十 | 未記載 | 未記載 | 銅 | 10文の価値を持つ銅銭で、日常の小規模取引に広く流通していた。 |

| 咸豊元宝 宝泉局 当五百 | 5.62 | 67.9 | 銅 | 「当五百」とは500文の価値がある銅銭で、特に大きな取引に用いられる高額硬貨である。 |

| 咸豊元宝 宝泉局 当百 | 5.15 | 33.0 | 銅 | 100文の価値があり、日常よりも大きな取引に使用された銅銭である。 |

| 咸豊重宝 宝泉局 当五十 | 5.53 | 62.88 | 銅 | 重宝シリーズの中で50文の価値を持つ硬貨で、重量があり貨幣としての信頼性が高い。 |

| 咸豊元宝 宝蘇局 当百 | 6.053 | 51.41 | 銅 | この硬貨も100文の価値を持ち、江蘇省で製造されたことを示す「宝蘇局」と刻印されている。 |

| 咸豊重宝 宝昌局 当五十 | 5.14 | 44.97 | 銅 | 宝昌局で製造された50文銅銭で、一般的な市場取引に適している。 |

| 太平天国 背聖宝(宋体) 折五十 | 4.18 | 19.6 | 銅 | 太平天国時代に製造された特殊な硬貨で、50文の価値があり、背面に聖なる文字が刻印されている。 |

| 方足布 藺 | 5.87 | 4.72 | 銅 | 古代中国の方足布シリーズの一部で、特徴的な形状と低重量が特徴である。 |

| 方足布 匋陽 背左 | 4.73 | 6.11 | 銅 | 古代の方足布の一種で、匋陽で製造されたことが刻印からわかる。 |

| 垣字銭 古文銭 | 4.39 | 10.60 | 銅 | 古文銭シリーズの一部で、特定の文字が刻印されており、古代の文化的価値を反映している。 |

| 三字刀 | 18.1 | 42.37 | 銅 | 長い形状の古代中国の硬貨で、文字が刻印された「刀」形式を採用している。 |

| 大観通宝 当十 | 4.17 | 16.42 | 銅 | 大観年間に製造された10文の銅銭で、その時代の経済状況を反映している。 |

| 花銭 八卦図 / 背生肖十二支図 | 4.18 | 18.8 | 銅 | 独特のデザインを持つ花銭で、八卦と十二支の図が刻印されており、装飾的な価値が高い。 |

その他外国の硬貨と紙幣

外国銀貨

外国銀貨は、各国が発行する銀を主要成分とした貨幣で、歴史的または記念的価値を持つものが多いです。これらの銀貨はコレクターアイテムとして高い人気があり、美術的なデザインや発行年度によって収集価値が変わります。また、金銀価格の市場動向によって価値が変動するため、投資対象としても注目されています。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| アメリカ モルガン1ドル銀貨 | 3.81 | 26.73 | 銀900/銅100 | 1878年から1921年にかけて発行された、アメリカ合衆国のモルガンドル銀貨は、その特徴的なデザインで広く知られている。 |

| アメリカ ピース1ドル銀貨 | 3.81 | 26.73 | 銀900/銅100 | 1921年から1935年にかけて発行され、平和を象徴するリバティの頭部と鷲が描かれている。 |

| アメリカ シルバーイーグル 1ドル銀貨 | 4.06 | 31.103 | 銀999 | 現代のアメリカ銀貨で、その高い銀純度とアメリカンイーグルがデザインされていることで人気がある。 |

| アメリカ ロサンゼルスオリンピック 1ドル銀貨 | 3.81 | 26.73 | 銀900 | 1984年のロサンゼルスオリンピックを記念して発行された記念銀貨で、オリンピックの象徴的なマークが特徴。 |

| アメリカ ケネディ 1/2ドル | 3.06 | 12.5-11.5 | 銀900/銅100、銀400/銅600 | ケネディ大統領を追悼して1964年から発行された半ドル銀貨で、初期のものは銀の含有率が高い。 |

| アメリカ フランクリン1/2ドル銀貨 | 3.06 | 12.5 | 銀900/銅100 | ベンジャミン・フランクリンの肖像が描かれた半ドル銀貨で、1948年から1963年まで発行された。 |

| アメリカ リバティウォーキング1/2ドル銀貨 | 3.06 | 12.5 | 銀900/銅100 | リバティが歩く姿を描いたデザインが特徴の半ドル銀貨で、1916年から1947年にかけて発行された。 |

| アメリカ アイゼンハワー1ドル銀貨 | 3.81 | 24.59 | 銀400 | 1971年から1978年にかけて発行された、ドワイト・D・アイゼンハワーを記念したドル銀貨。白銅貨も存在する。 |

| オーストリア 10シリング銀貨 | 2.7 | 7.5 | 銀640 | オーストリアの伝統的なデザインが特徴の10シリング銀貨で、主に1947年から1973年にかけて流通していた。 |

| オランダ 2½グルデン銀貨 ユリアナ王女 | 3.3 | 15 | 銀720 | ユリアナ王女の肖像が刻まれたオランダの銀貨で、1959年から1966年にかけて発行された。1969年以降はニッケル貨として発行。 |

| カナダ エリザベス2世 1ドル銀貨 カヌー | 3.6 | 23.33 | 銀800 | カヌーを漕ぐ先住民を描いたカナダの1ドル銀貨で、特に1965-1966年に発行されたものが銀貨。1968年以降はニッケル貨。 |

| カナダ エリザベス2世 カナダ連邦100周年記念 1ドル銀貨 | 3.6 | 23.33 | 銀800 | カナダ連邦成立100周年を記念して発行された1ドル銀貨で、エリザベス2世の肖像が刻まれている。 |

| カナダ 第21回オリンピック モントリオール大会 記念銀貨 | 4.5/3.8 | 48.6/24.3 | 銀925 | 1976年モントリオール夏季オリンピックを記念して発行された銀貨で、10ドルと5ドルの2種類がある。 |

| ドイツ 5マルク銀貨 | 2.9 | 11.2 | 銀625 | ドイツ連邦共和国が発行した5マルク銀貨で、特に1970年代に広く流通していた。 |

| ドイツ 5マルク銀貨 アルブレヒト・デューラー生誕500周年 | 2.9 | 11.2 | 銀625 | アルブレヒト・デューラーの生誕500周年を記念して1971年に発行された特別版5マルク銀貨。 |

| ドイツ 10マルク銀貨 ミュンヘンオリンピック1972年 | 3.25 | 15.5 | 銀625 | 1972年ミュンヘン夏季オリンピックを記念して発行された10マルク銀貨で、オリンピック関連のデザインが特徴。 |

| ロシア(旧ソ連)モスクワオリンピック10ルーブル銀貨 | 3.9 | 33.3 | 銀900 | 1980年モスクワオリンピックを記念して発行された10ルーブル銀貨で、オリンピックのシンボルやマスコットがデザインされている。 |

| ロシア(旧ソ連)モスクワオリンピック5ルーブル銀貨 | 3.3 | 16.67 | 銀900 | 同じく1980年のモスクワオリンピックを記念して発行された5ルーブル銀貨。さまざまなデザインが存在する。 |

| バハマ プルーフ貨幣セット | - | - | - | バハマ政府が発行したプルーフセット。主にコレクターアイテムとしての価値がある。 |

| バルバドス プルーフ貨幣セット | - | - | - | バルバドス初の国家硬貨セットであり、高い収集価値がある。 |

| フィリピン 1ペソ銀貨 バターンデイ25周年 | 3.81 | 26 | 銀900 | 1967年にバターンの日の25周年を記念して発行された1ペソ銀貨。 |

| ペルー100ソル銀貨 | 3.7 | 22.45 | 銀800/銅200 | ペルーの大型銀貨で、主に高い銀含有率が特徴。 |

| マカオ 5パタカ銀貨 伍圓 澳門 | 3.1/3.0 | 15/10 | 銀720/銀650 | マカオ政府が1952年と1971年に発行した5パタカ銀貨。異なる年代で銀含有率が異なる。 |

| メキシコ 1ペソ銀貨 | 3.45 | 16 | 銀100 | メキシコで広く使用されていた1ペソ銀貨で、高い純度の銀を使用している。 |

| メキシコ25ペソ銀貨 (オリンピック) | 3.8 | 22.5 | 銀720/銅280 | 1968年メキシコシティオリンピックを記念して発行された25ペソ銀貨で、オリンピックのロゴがデザインされている。 |

| アメリカ貿易銀 | 3.81 | 27.22 | 銀900/銅100 | 19世紀にアジア貿易用に特別に製造されたアメリカの貿易銀貨で、特有のデザインと高い銀含有率が特徴。 |

| イギリス貿易銀 | 3.9 | 26.96 | 銀900/銅100 | 同じくアジア貿易を目的として製造されたイギリスの貿易銀貨。独特のデザインと歴史的価値がある。 |

| フランス貿易銀(仏領インドシナ ピアストル銀貨) | 3.9 | 26.83 | 銀900/その他100 | フランス領インドシナで使用されていたピアストル銀貨で、特にアジアでの貿易に広く使用された。 |

| 朝鮮 半圜銀貨 | 30.9/27.5 | 13.48/10.13 | 銀800/銅200 | 朝鮮王朝時代の半圜銀貨で、大型と小型の2種類が存在し、独特の銘文とデザインが特徴。 |

| 朝鮮 一両銀貨 | 2.2 | 5.2 | 銀800/銅200 | 朝鮮で流通していた一両銀貨で、小型ながらも歴史的価値が高い。 |

外国の旧紙幣

外国の旧紙幣は、それぞれの国が現行の通貨体系に移行する前に使用されていた通貨です。これらの紙幣は、歴史的またはコレクター価値があることから、貨幣収集家や専門家によって特に価値が見出されています。例えば、ドイツのマルクやフランスのフランなど、ユーロに置き換わる前の通貨がこれに該当します。

| 紙幣名 | 縦(cm) | 横(cm) | 説明 |

|---|---|---|---|

| アメリカドル | - | - | アメリカの法定通貨で、世界的に広く使用されている。 |

| ユーロ | - | - | ヨーロッパ連合に属する多くの国で使用される共通通貨。 |

| カナダドル | - | - | カナダの法定通貨で、安定した経済状況を反映している。 |

| シンガポールドル | - | - | シンガポールの法定通貨で、アジアの主要な金融中心地で使われる。 |

| オーストラリアドル | - | - | オーストラリアの法定通貨で、国際的にもよく知られている。 |

| ドイツマルク | - | - | 統一前のドイツで使用されていたが、現在はユーロに置き換えられた。 |

| 中国人民元 | - | - | 中国の法定通貨で、国際的に広がりつつある。 |

| 香港ドル | - | - | 香港特別行政区の法定通貨で、東アジアで重要な役割を持つ。 |

| 韓国ウォン | - | - | 韓国の法定通貨で、地域経済の主要な通貨。 |

地金型の貴金属

地金型の金貨、銀貨、メダル

地金型の金貨、銀貨、メダルは、高純度の金や銀などの貴金属を使用して製造され、それぞれが市場での金や銀の価格に直接連動する価値を持っています。これらは主に投資目的で購入され、経済が不安定な時には特に需要が高まります。例えば、金貨の代表的なものには「アメリカンイーグル」や「カナダのメイプルリーフ」があり、これらは世界中で認知されており流動性が高いのが特徴です。

| 硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| カナダ メイプルリーフ金貨 | 3.05 | 31.11 | 純金(K24) | カナダロイヤルミントが発行するこの金貨は、純金であり、表面にはカナダの象徴であるメイプルリーフが描かれている。 |

| アメリカンイーグル金貨 | 3.27 | 33.93 | 金91.7%(K22) | アメリカ合衆国造幣局によって製造されるこの金貨は、表面に自由の女神、裏面には鷲が描かれており、金と銀、銅の合金で作られている。 |

| オーストリア ウィーンハーモニー金貨 | 3.12 | 31.10 | 純金(K24) | オーストリア造幣局が発行するこの金貨は、ウィーン金貨とも呼ばれ、表面にはウィーン楽友協会のオルガンが描かれている。 |

| 南アフリカ クルーガーランド金貨 | 3.22 | 33.93 | 金91.7%(K22) | 南アフリカ共和国が発行するこの金貨は、ポール・クルーガー大統領の肖像と、南アフリカの国章が特徴である。 |

| イギリス ソブリン金貨 | 2.23 | 7.98 | 金91.7%(K22) | 英国王室造幣局が発行する伝統あるこの金貨は、エリザベス女王の肖像が前面に、聖ジョージとドラゴンの図が裏面に描かれている。 |

| 中国 パンダ金貨 | 3.20 | 30.00 | 純金(K24) | 中国人民銀行が発行するこの金貨は、毎年デザインが変わるパンダの図柄が特徴である。 |

| オーストラリア カンガルー金貨 | 3.05 | 31.10 | 純金(K24) | パース造幣局が発行するこの金貨は、オーストラリアを象徴するカンガルーが描かれており、エリザベス女王の肖像も含まれている。 |

| オーストラリア シドニーオリンピック記念金貨 | 3.05 | 31.10 | 純金(K24) | シドニーオリンピックを記念して発行されたこの金貨は、オリンピックのロゴとエリザベス女王の肖像がデザインされている。 |

| アメリカ インディアン金貨 | 2.70 | 16.718 | 金90.0%(K21.6) | アメリカ合衆国造幣局によって1920年代に発行されたこの金貨は、インディアンの肖像が前面に、アメリカの国鳥であるワシが裏面に描かれている。 |

| K24(純度100%) | 2.98 | 31.1 | 純金(K24) | 最も純度が高い純金で作られており、投資用としてもコレクション用としても高い価値がある。 |

| K22(純度91.7%) | 3.22 | 34.05 | 金91.7%(K22) | この金貨は少量の銅を含むことで硬度を増しており、耐久性に優れている。 |

| K21.6(純度90.0%) | 3.10 | 33.44 | 金90.0%(K21.6) | より伝統的な金貨であり、古典的なデザインが特徴である。 |

| K18(純度75.0%) | 2.75 | 19.75 | 金75.0%(K18) | この合金は宝飾品としても一般的であり、金貨としてもその美しさが求められる。 |

| Sv1000(純度100%) | 3.00 | 31.1 | 純銀(Sv1000) | 純銀で作られたこのメダルは、銀の価格とともにその価値が変動する。 |

| Sv925(純度92.5%) | 3.00 | 31.1 | 銀92.5%(Sv925) | スターリングシルバーとも呼ばれ、ジュエリー製作にも使用される。 |

| Sv900(純度90.0%) | 3.00 | 31.1 | 銀90.0%(Sv900) | この品位の銀は古典的な銀貨に見られ、収集家には価値ある選択肢である。 |

| Sv800(純度80.0%) | 3.00 | 31.1 | 銀80.0%(Sv800) | より低い純度の銀を使用しているが、歴史的な価値を持つ場合が多い。 |

| Sv700(純度70.0%) | 3.00 | 31.1 | 銀70.0%(Sv700) | 銀含有率が70%のこのメダルは、特定の地域や時期の記念品として製造されることが多い。 |

| Sv600(純度60.0%) | 3.00 | 31.1 | 銀60.0%(Sv600) | このレベルの純度は通常、装飾的な用途や特定の記念事項に使われる。 |

| Sv500(純度50.0%) | 3.00 | 31.1 | 銀50.0%(Sv500) | 純度が低いため、一般的な銀貨としては使用されず、特別な用途に限られる。 |

| Sv400(純度40.0%) | 3.00 | 31.1 | 銀40.0%(Sv400) | 非常に低い純度であり、通常は特定の芸術的または装飾的な目的で作られる。 |

| Pt1000(純度100%) | 3.01 | 31.1 | 純白金(Pt1000) | 純白金で製造されるこの金貨は、最高の耐食性と輝きを持ち、特に高価な投資対象となる。 |

| Pt950(純度95.0%) | 3.01 | 31.1 | 白金95.0%(Pt950) | 主にジュエリー用途に用いられるが、白金貨としても非常に人気がある。 |

| Pt900(純度90.0%) | 3.01 | 31.1 | 白金90.0%(Pt900) | 高い耐久性と美しい白い輝きを持ち、多くの投資家に選ばれる。 |

| Pt850(純度85.0%) | 3.01 | 31.1 | 白金85.0%(Pt850) | 少し柔らかく加工しやすいため、特定のデザインの需要がある。 |

まとめ:昔のお金をお得に換金しましょう

記事のまとめです。

筆者の考えでは、昔のお金を換金する場合、銀行と古銭買取業者のどちらを選ぶかは、そのお金の種類や目的によって異なります。銀行での換金は、現在も法的に有効な通貨に限られ、額面通りの価値で即時に交換できます。具体的には、古い紙幣や硬貨が現在も使用可能であれば、主要な銀行や日本銀行の窓口で新しい紙幣や硬貨に交換できます。ただし、これらの銀行サービスには手数料がかかる場合があります。

一方、古銭買取業者は法的に無効な通貨やコレクターズアイテムを市場価値で評価し、額面以上の価値で買取ることがあります。特に希少性や保存状態が良い古銭は高額で取引されることが多く、専門知識を持った業者が適切な評価を行います。ただし、査定に時間がかかる場合があり、売却時には手数料がかかることもあります。

結論として、法的に有効な通貨をすぐに換金したい場合は銀行を、希少価値のある古銭を高く売りたい場合は信頼できる古銭買取業者を選ぶと良いでしょう。いずれの場合も、事前に換金方法や手数料を確認し、最も有利な条件を選ぶことが重要です。

- 昔のお金の換金は銀行や古銭買取業者で可能

- 銀行は法的に有効な通貨のみ換金対象

- 古銭買取業者は無効通貨やコレクターアイテムも対象にする

- 換金場所には日本銀行や大手民間銀行が含まれる

- 日本銀行では損傷したお金も一定条件で引換え可能

- 換金手数料は日本銀行では無料、民間銀行では場合により有料

- 古銭の買取価格は希少性や保存状態によって左右される

- コレクター向けの高価買取を期待する場合は専門業者が適切

- 記念硬貨は額面以上の価値がつくことが多い

- 損傷銀行券の引換え基準には面積比が用いられる

- 昔のお金を捨てる場合は自治体の規定に従う必要がある

- 無効通貨は教育やアートの素材として使用可能

- 古いお金の買取業者ならバイセルがおすすめ